演奏:寺井尚之-piano、宮本在浩-bass演奏

曲目解説

<1st>

1. Bitty Ditty (Thad Jones)

〈ビッティ・ディッティ〉トミー・フラナガンが生涯愛奏したサド・ジョーンズ作品。Bitty Dittyは「ささやかな小曲」という意味で、親しみやすく軽快な曲だが、演奏者にとっては、複雑な変則小節で転調を繰り返す難曲。この逆説的なネーミングが、フラナガンが惚れ込んだサド・ジョーンズの音楽性と、デトロイト・ハードバップの「粋」の証だ。

2. Beyond the Blue Bird (Tommy Flanagan)

〈ビヨンド・ザ・ブルーバード〉1950年代前半、20代のフラナガンが、サド・ジョーンズ達とデトロイト・ハードバップを開花させた場所は、デトロイトの黒人居住区にあった伝説的ジャズクラブ《ブルーバード・イン》だ。後年フラナガンがノスタルジーを込めて作った曲で、1991年にリリースしたアルバムのタイトル曲とした。《ブルーバード》の客層は、自動車産業に従事する黒人労働者で、ジャズを愛し、若手ミュージシャンを応援するアット・ホームな店だったと語ってくれたことがある。

シンプルで親しみやすいメロディの裏にある綿密な転調と、”返し”と呼ばれる左手のカウンター・メロディが、デトロイト・ハードバップの特徴。寺井はアルバム(左上写真)のリリース前、フラナガンから譜面を授かり演奏を許された。

3. Rachel’s Rondo (Tommy Flanagan)

〈レイチェルのロンド〉:フラナガンと最初の妻、アンとの間に生まれた美しい長女レイチェルに捧げたオリジナル曲。フラナガンは『Super Session』(’80:左写真)に収録したが、ライヴで余り演奏することはなかった。

一方、寺井はこの曲を大切にして長年愛奏し、『Flanagania』(’94)に収録。冴え渡るピアノのサウンドを活かす気品溢れる秀作で、OverSeasの人気曲。

4. Medley: Embraceable You(Ira& George Gershwin)

~Quasimodo(Charlie Parker)

〈メドレー: エンブレイサブル・ユー~カジモド〉

フラナガンはライヴでメドレーを盛んにプレイしたが、大半は録音されておらず、このメドレーも、レギュラー・トリオによる録音はない。

チャーリー・パーカーは、ガーシュイン作〈エンブレイサブル・ユー(抱きしめたくなるほど愛らしい君)〉のコード進行を基にバップ・チューンを作り、原曲と正反対の、醜い「ノートルダムのせむし男」(カジモド)の名を付けた。そこには、白人社会の価値観に対する反骨精神が見え隠れする。

フラナガンは、この2曲を絶妙な転調で結び、パーカーへのアンサー・ソングとしたのではないだろうか。

5. Lament (J. J. Johnson)

〈ラメント〉フラナガンが’50代後半にレギュラーを務め、『Dial J J5』など多くの共演盤を遺したトロンボーンの神様、J.J.ジョンソンの作品。〈ラメント〉は「嘆きの歌」という意味、曲の品格がフラナガン好みだったのか、ライヴで盛んに演奏したので〈Lament〉を聴くと、フラナガンがよく出演していたグリニッジ・ヴィレッジの《Bradley’s》を思い出すというファンがいるほどだ。フラナガン名義の録音は『Jazz Poet』 (Timeless ’89)のみだが、録音以降も演奏し続け、どんどん編曲がアップデートしていった。

本コンサートで用いたセカンド・リフは『Jazz Poet』以降の進化型だ。

6. Elusive (Thad Jones)

〈イルーシヴ〉は「雲をつかむように捉えどころがない、表現しにくい」という意味で、その名のごとく、サド・ジョーンズらしい悪魔的なスリルに溢れた曲。’50年代のデトロイトで、20代のフラナガンはジョーンズと共に、この難曲を、いとも容易く演奏していたという。

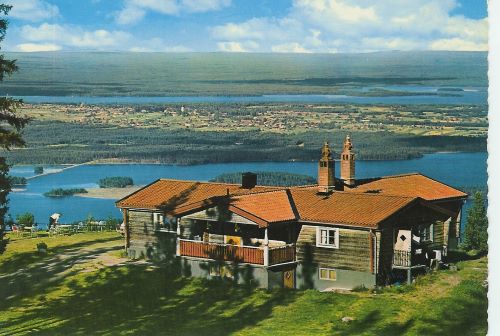

7. Dalarna (Tommy Flanagan)

〈ダーラナ〉『Overseas』を録音したスウエーデンが誇る名リゾート地の名を冠した初期の代表作。

尊敬するビリー・ストレイホーンの影響が感じられると同時に、厳しい転調をさりげなく用いて洗練された美しさを生み出す独特の作風が光る。

フラナガンは『Overseas』に録音後、長年演奏することがなかったが、寺井尚之のCD『Dalarna』に触発され、寺井のアレンジを用いて『Sea Changes』(’96)に再録。その直後、フラナガンは寺井に「ダーラナを録音したぞ!」と電話で伝えてきた。その弾んだ声が、今も寺井の胸に響く。

8. Tin Tin Deo (Chano Pozo, Gill Fuller Dizzy Gillespie)

〈ティン・ティン・デオ〉は、キューバ人コンガ奏者、チャノ・ポゾが口ずさむメロディとリズムを基にしたディジー・ガレスピー楽団の演目で、戦後、大流行したアフロ・キューバン・ジャズの代表曲。

フラナガンは、ビッグバンドのマテリアルを、コンパクトなピアノ・トリオ編成で表現する達人だった。哀愁に満ちたキューバの黒人音楽と、ビバップの洗練されたイディオムが見事に融合したアレンジが素晴らしい。

<2nd>

1. That Tired Routine Called Love (Matt Dennis)

〈ザット・タイヤード・ルーティーン・コールド・ラヴ〉 作曲者マット・デニスは弾き語りの名手であり、〈エンジェル・アイズ〉を始め、フランク・シナトラの数々のヒットソングの作者。デニスはナイト・クラブに出演する際、一流ジャズメンをゲストに招いて共演するのを好み、それにつれ彼の楽曲はジャズメンに愛奏されるようになった。J.J.ジョンソンはフラナガン参加アルバム、《First Place》(Columbia, ’57)にこの曲を収録。その32年後、フラナガンはリーダー作《Jazz Poet》に収録し、ライヴで愛奏を続け、アレンジを進化させた。現在は寺井が進化型のアレンジを引き継いでいる。

2. Smooth As the Wind (Tadd Dameron)

〈スムーズ・アズ・ザ・ウィンド〉フラナガンが愛奏したもう一人の作曲家、タッド・ダメロンの作品。力強く優美な「美バップ」の黄金比率を持ち、美しい花が次々と開花していくようなハーモニーの華麗さに目を見張る。

この曲は、麻薬刑務所服役中のダメロンがブルー・ミッチェル(tp)の同名アルバム(Riverside, ’61)の為に書き下ろしたもので、録音にはフラナガンも参加している。

一編の詩のような曲の展開、吹き去る風のように余韻を残すエンディングまで、完成度の高いアレンジがフラナガンのレガシーだ。

3. Medley: Thelonica (Tommy Flanagan)~Minor Mishap (Tommy Flanagan)

〈セロニカ~マイナー・ミスハップ〉トミー・フラナガンのオリジナル・メドレー、 “セロニカ”はセロニアス・モンクとパノニカ夫人の友情に捧げた作品、極上の日本酒のようにすっきりとした味わいが二人の間柄をよく表現している。ジャズのオリジナルの中では五指に入る難曲だ。

“Minor Mishap” (ささやかな不幸)は、’58年、ジョン・コルトレーン(ts)、イドリース・スーレマン(tp)、ケニー・バレル(g)達とのアルバム『The Cats』で初演以来、フラナガンは何度もレコーディングしている。

4. If You Could See Me Now (Tadd Dameron)

〈イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ〉1946年、当時、新進スターだったサラ・ヴォーン(vo)のためにダメロンが書き下ろした名バラード。フラナガンはダメロンを愛奏する理由として「オーケストラのサウンドが内蔵されているので弾きやすい。」と語っている。フラナガンのヴァージョンは、サラ・ヴォーンとカウント・ベイシー楽団による、81年の録音で使われたセカンド・リフを用い、オーケストラ感をうまく表出している。

5. Eclypso (Tommy Flanagan)

〈エクリプソ〉フラナガンのオリジナル中、最も人気のある、カリプソ・ムードの軽快な作品。寺井尚之がフラナガンの招きで長期NY滞在した最後の夜、フラナガンは《ヴィレッジ・ヴァンガード》で、「ヒサユキのために」とスピーチして演奏してくれた思い出の曲。

6. But Beautiful (Jimmy Van Heusen)

〈バット・ビューティフル〉「恋は色々、おかしくも、哀しくもある。秘めた恋、狂おしい恋もある…」シンプルな形容詞で様々な恋模様を綴る名バラード。寺井尚之+宮本在浩デュオは、オール・2コーラスの切り詰めた構成で、歌詞の聴こえてくるようなプレイが深い余韻を残した。

フラナガンが’90年代にこの曲を愛奏するようになったが、そのきっかけは寺井だ。ある昼下がり、フラナガンが寺井とOverSeasでくつろいでいるとき、偶然フランク・ウエス・カルテットによる『Moodsville8』(Prestige, 1960)の〈But Beautiful〉が店内に流れた。すると寺井は「師匠のこのイントロは、ジャズ史上最高のイントロです!なぜなら…」と演説を始めた。フラナガンはふーんと鼻を膨らますだけだったが、その直後、デンマーク、コペンハーゲンでおこなわれたジャズパー賞を受賞記念コンサート『Flanagan’s Shenanigans(右写真下)』(’93)でも名演を遺した。

7. Our Delight (Tadd Dameron)

〈アワー・デライト〉これもタッド・ダメロンの作品、フラナガンはライヴのクライマックスとなるラスト・チューンとして盛んに愛奏した。それにもかかわらず、レコーディングはハンク・ジョーンズとのピアノ・デュオしか残されていないのが残念だ。現在、バップの醍醐味が炸裂するスリリングなフラナガンのアレンジを再現できるのは寺井だけだ。ドラムレスであることを感じさせない、気迫のこもった演奏に喝采がやまない。

Encore:

With Malice Toward None (Tom McIntosh)

〈ウィズ・マリス・トワーズ・ノン〉「フラナガン流スピリチュアル」と言える名曲で、当店の大スタンダード曲でもある。

フラナガンージョージ・ムラーツ・デュオによる『バラッズ&ブルース』に収録され、今は寺井尚之の十八番として、お客様のリクエストが多い。メロディは、讃美歌「主イエス我を愛す」を基にし、エイブラハム・リンカーンの名言(誰にも悪意を向けずに)を曲名とした、トロンボーン奏者、トム・マッキントッシュの作品だが、フラナガンのアイデアがたくさん盛り込まれている。

Ellingtonia

フラナガンが初めてOverSeasでコンサートを行ったのは’84年12月。それはフラナガン・トリオによる日本初のクラブ出演だった。

そのときに演奏した長尺のデューク・エリントン・メドレーは寺井の原点となっている。(下:当時の演奏写真)

Chelsea Bridge (Billy Strayhorn)

〈チェルシー・ブリッジ〉デューク・エリントンの共作者、ビリー・ストレイホーンの作品。1957年、ストレイホーンに心酔していたフラナガンはNYの街で偶然彼に出会った。「もうすぐJ.J.ジョンソンとスウェーデンにツアーして、トリオであなたの曲を録音する予定です。」そう挨拶すると、ストレイホーンは彼を自分の音楽出版社に同行し、自作曲の譜面をありったけ与えてくれたという。〈チェルシー・ブリッジ〉もその中の一曲で、初期の名盤『Overseas』に収録された渾身のプレイは、今も私たちを楽しませてくれている。

Passion Flower (Billy Strayhorn)

下の大きな花は寺井寄贈。

〈パッション・フラワー〉ベーシスト、ジョージ・ムラーツがフラナガン・トリオに在籍中は、彼の弓の妙技をフィーチャーしたナンバーとして、ほとんど毎夜演奏された曲。トリビュートでは宮本在浩(b)のベースが素晴らしい。ムラーツは独立後もこの曲を愛奏し、リーダー作『My Foolish Heart(’95)』に収録した。寺井にとって兄貴のような存在だったムラーツも3年前に他界し、今年になってようやく故郷チェコのプラハに記念碑が設けられた。

Black & Tan Fantasy (Duke Ellington)

〈ブラック&タン・ファンタジー〉トリビュート・コンサートのフィナーレは、フラナガン晩年の名演目で、いまからおよそ100年前の禁酒法時代、コットンクラブで人気を博したデューク・エリントン楽団初期のヒット曲だ。

フラナガンが最後にOverSeasを訪問したとき、寺井がこの曲を演奏すると、珍しく絶賛してくれた思い出の曲でもある。

寺井尚之がフラナガンに弟子入り志願したのは1975年、正式に弟子として認められたのは9年後、1984年のことです。以降、NYのフラナガンに演奏テープを送り続け、「NYに来なさい!」と命令されたのが1989年、フラナガン師匠は、寺井を色々な音楽の場に同行し、色々な巨匠に紹介し、演奏チャンスを与え、自分の演奏も間近でたっぷり聴く機会を与えました。それからはフラナガンが亡くなるまで、何でも教えてくれたそうです。今年で寺井は72才になり、フラナガンの享年を追い越してしまいましたが、師匠の音楽を伝えようとする熱意は今が一番強いのかもしれません。

次回のトミー・フラナガン・トリビュートは来年の3月15日(土)に開催予定です。

どうぞこれからも応援宜しくお願い申し上げます。(text by 寺井珠重)