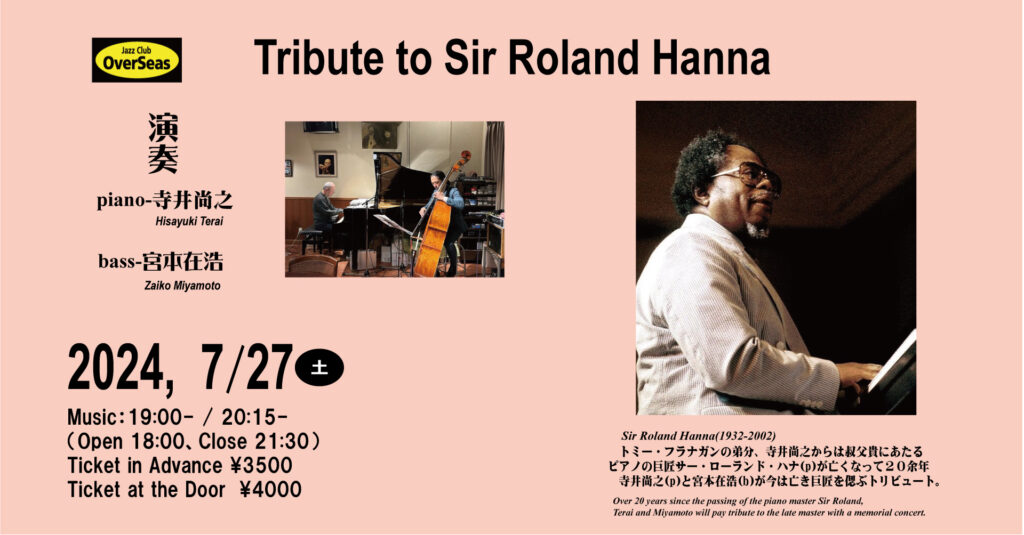

=ハナさん=

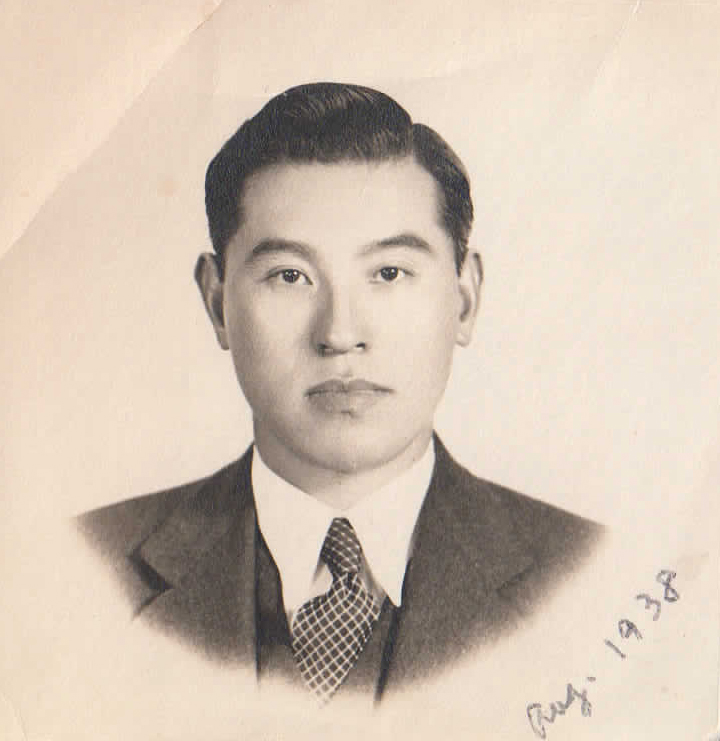

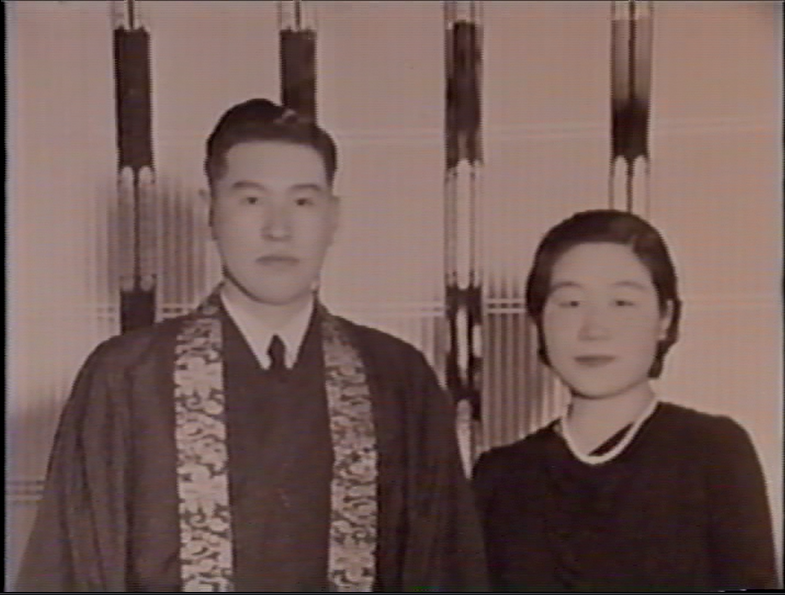

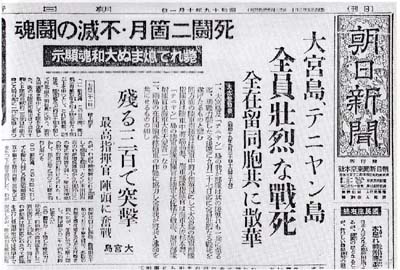

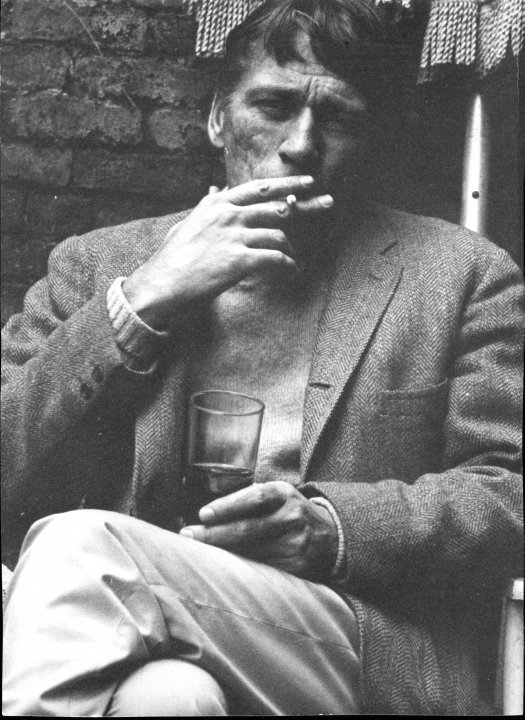

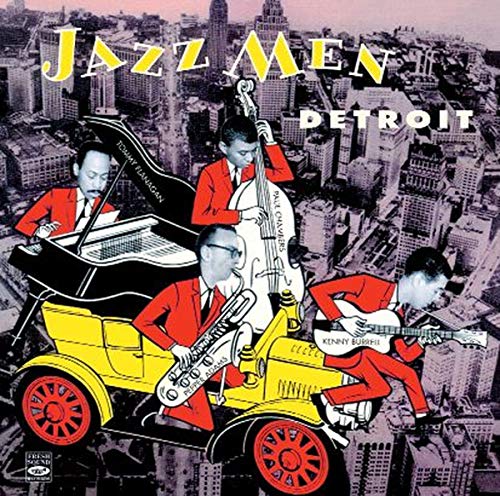

サー・ローランド・ハナ没後22年、トミー・フラナガンが、寺井尚之とJazz Club OverSeasの「親父」なら、サー・ローランド・ハナはモノンクル、まさに「叔父貴(おじき)」だった。二人は、ともにデトロイト生まれで、多くのミュージシャンを輩出した市立ノーザン・ハイスクールの卒業生だ。ハナさんはフラナガンの2学年下、フラナガン夫妻は感謝祭になると、ハナさん家で食事を共にする親戚付き合いが続いた。不思議なことに、2人は誕生日も命日も近い。そのため、寺井がハナさんのトリビュート・コンサートを行なうことが困難だった。(T.Flanagan 1930 3/16生-2001 11/16没, Sir Roland 1932 2/10生-2002 11/13没)

ハナさんが亡くなったとき、フラナガンの未亡人、ダイアナは私にこう言った。- 「あの二人はソウルメイトというか、並大抵じゃない深いつながりがあったの。生まれ月も命日も近いしね。ローランドは癌だったけど、直接の死因はトミーと同じ心臓疾患だとラモナ(ハナ夫人)が言ってた。ラモナも私もそれが偶然とは思えないのよね…」

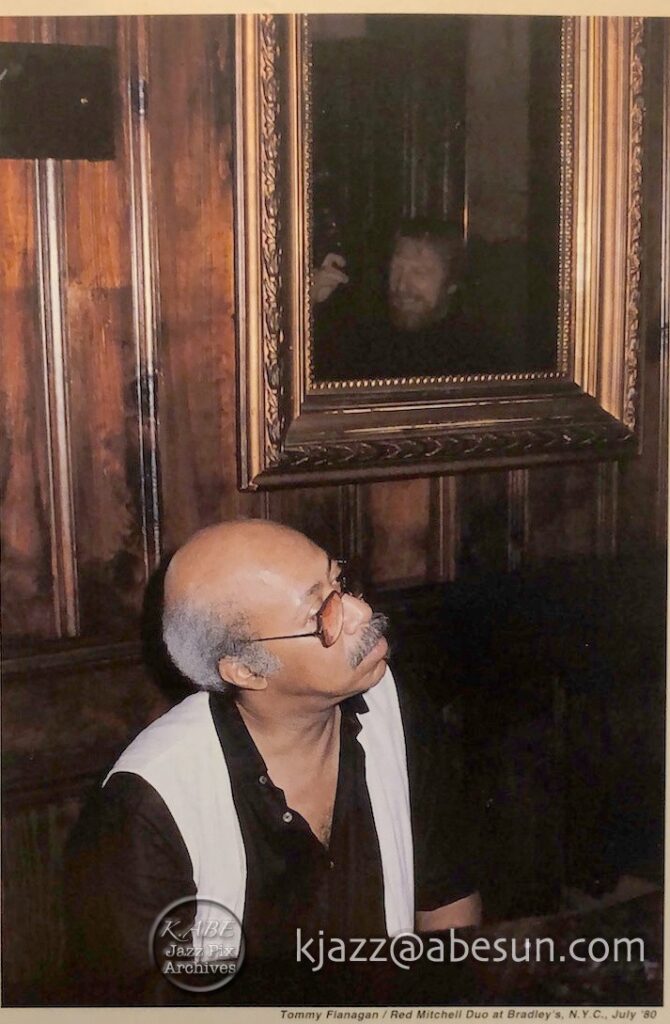

寺井尚之はいつもサー・ローランド・ハナを「ハナさん」と呼び、ハナさんは寺井を「ヒサユキちゃん」と呼んだ。。トミーが体調を崩したとか、ヨーロッパ・ツアー中に手を怪我したとか、師匠の重大ニュースはハナさんから知らされることが多かった。デトロイトの昔話やトミーの心の秘密を教えてくれたのもハナさんだった。

=神童=

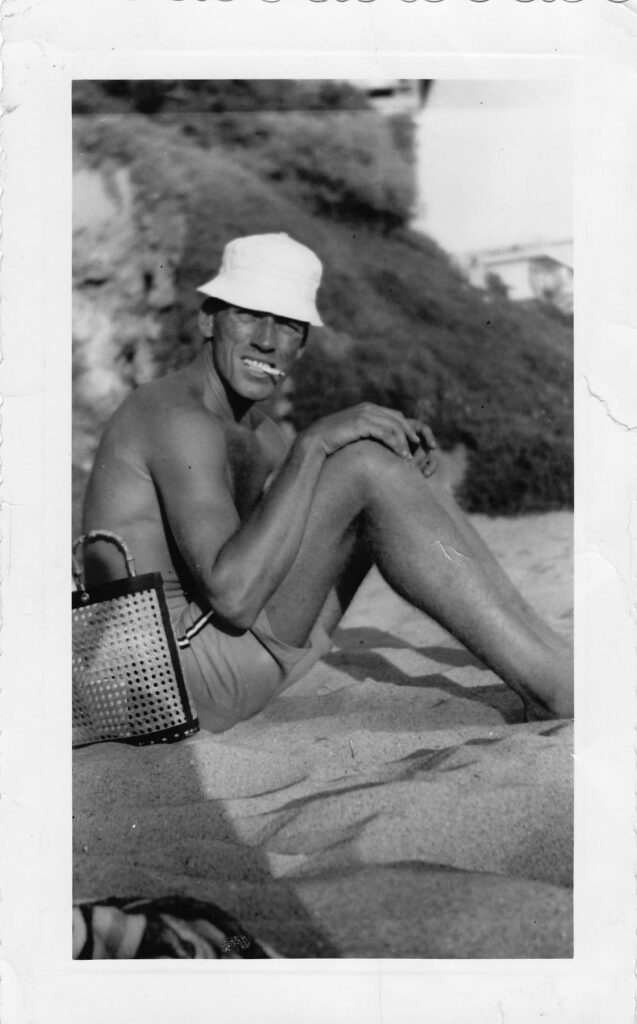

ハナさんは、牧師でサックスをたしなむ父に教育され、2才ですでに文字と楽譜の両方読み書きができた。同じデトロイト出身のトロンボーン奏者、カーティス・フラーの証言によると、ハナさんは小学校時代、フランツ・リストの超絶技巧練習曲を弾きこなし、ピッツバーグで神童と呼ばれたアーマッド・ジャマルと並び称されたという。ハナさんが音楽を天命と意識したのは4才の冬、ハナさんは、路地に積もった雪の中に埋もれていた音楽書を偶然見つけた。その本を持ち帰り、家のピアノで独習し、瞬く間にベートーヴェンやショパンを弾いたというから、まさに神に導かれた「神童」だったのかもしれない。

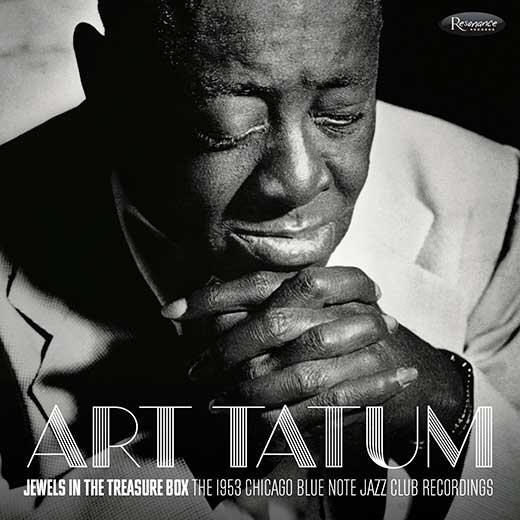

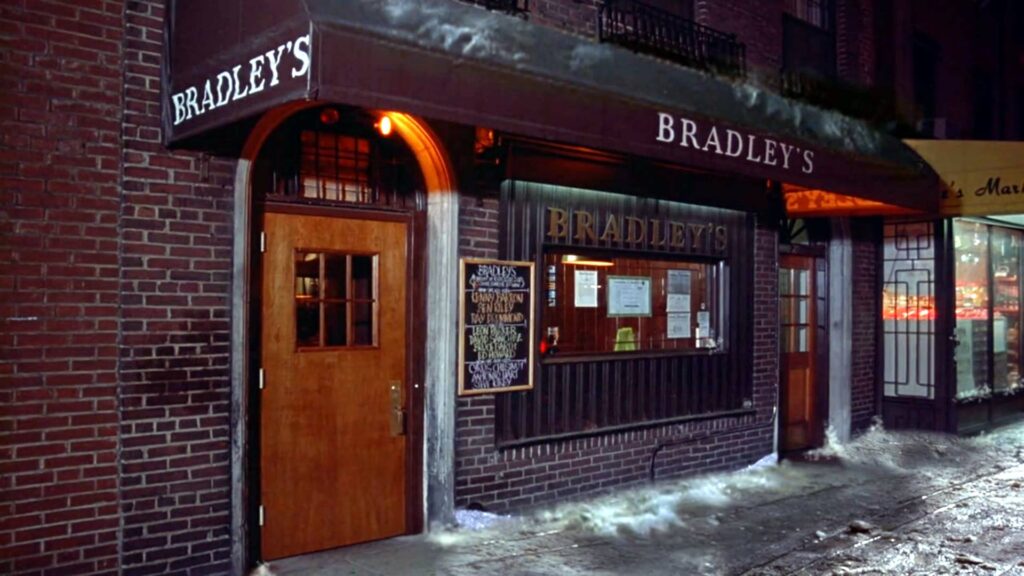

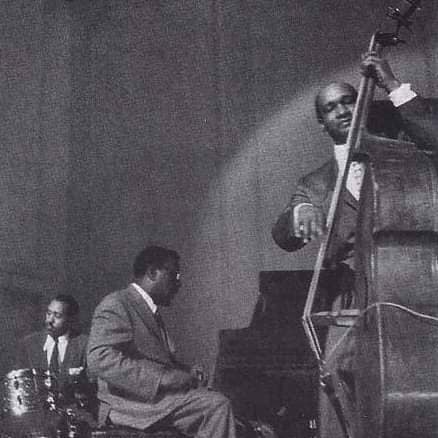

以来、クラシック一筋のハナ少年をジャズの道に引っ張り込んだのがフラナガンだ。ハイスクールの講堂にあるグランドピアノを弾こうと、早朝練習に通うハナさんと競うように朝早くからピアノの前に居る上級生の演奏にぶっとんだ。それがアート・テイタムやバド・パウエルそのままに弾くフラナガンだった。

=学究肌=

自動車産業で繁栄し、南部から黒人労働者が大量流入したデトロイトは、黒人子弟の職能を重視し、個々の子供の才能を伸ばす教育方針を取った。市の教育委員会は、NY市とは桁違いの高給で、優秀な教師をリクルートしたので、公立高校の音楽教師は、ウクライナやルーマニアからナチの迫害を逃れ亡命してきたコンサート・アーティストを含め、超一流の教師陣がそろっていた。デトロイトが多くのジャズ・ジャイアントを輩出し、ピアニスト達のタッチ・コントロールがずば抜けているのは、そのせいだとハナさんは言う。

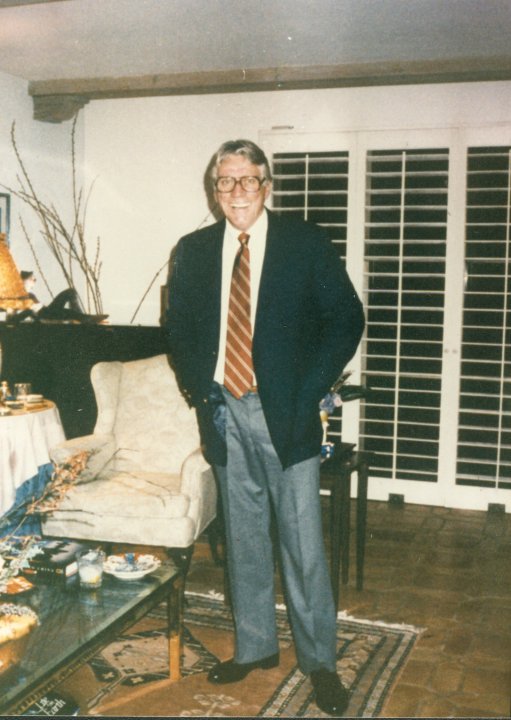

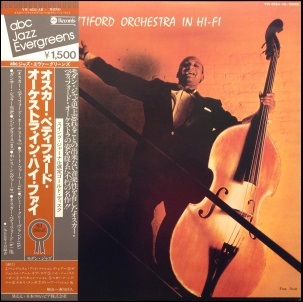

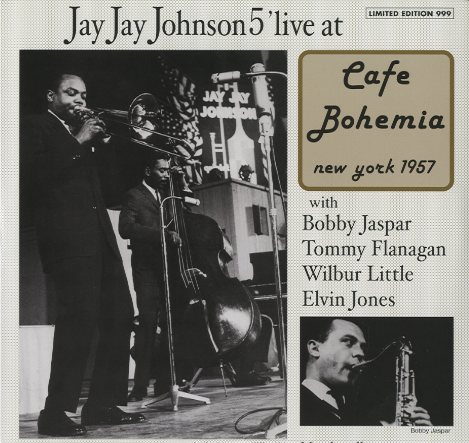

フラナガンは高卒即プロの道をひた走った叩き上げの人、一方、ハナさんはノーザン・ハイスクール卒業後、ポール・チェンバースやロン・カーターなどを輩出したカス・テック校に編入、2年の兵役を挟み、NYの名門ジュリアード音楽院でクラシックを勉強した”学究派”だ。

=ハナさんとフラナガン=

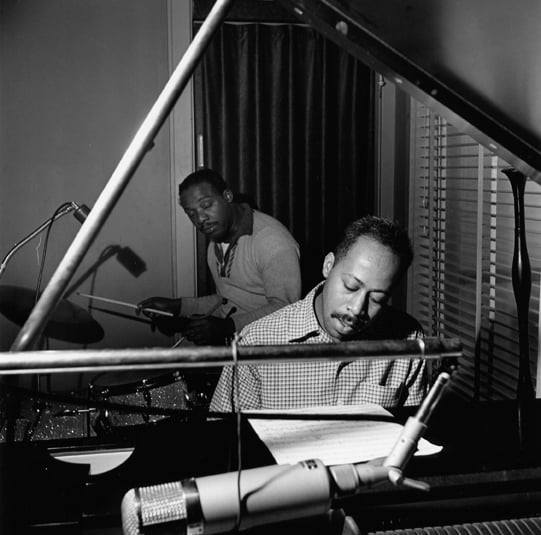

ハナさんの音楽的アプローチは、デトロイト・ハードバップ・ロマン派という名に相応しい熱血型、聴いていると胸がいっぱいになる。一方、フラナガンは熱い想いをすべて語り尽くさず、余白を残しておく。ハナさんの尊敬するピアニストは、アート・テイタムとアルトゥール・ルービンシュタインの二人で、クラシックとジャズに境界線はハナさんには存在しなかった。フラナガンもクラシック音楽に精通していたが、目指すのはあくまでもエリントン+ストレイホーンやサド・ジョーンズのような、洗練を極めた黒人の音楽だった。

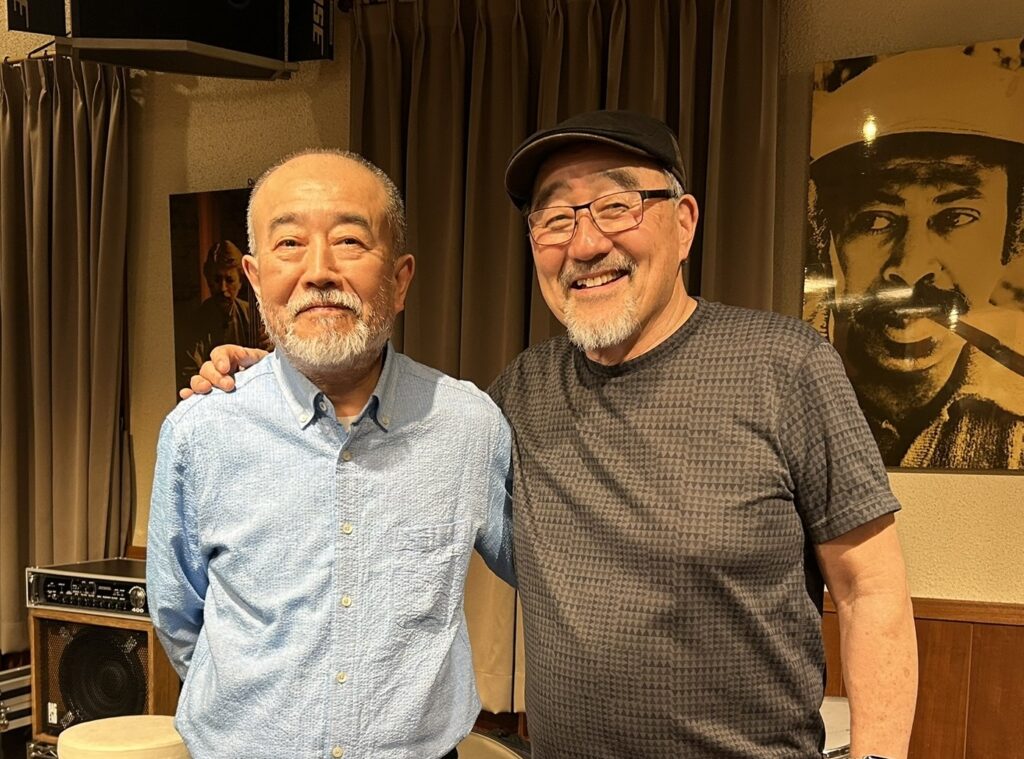

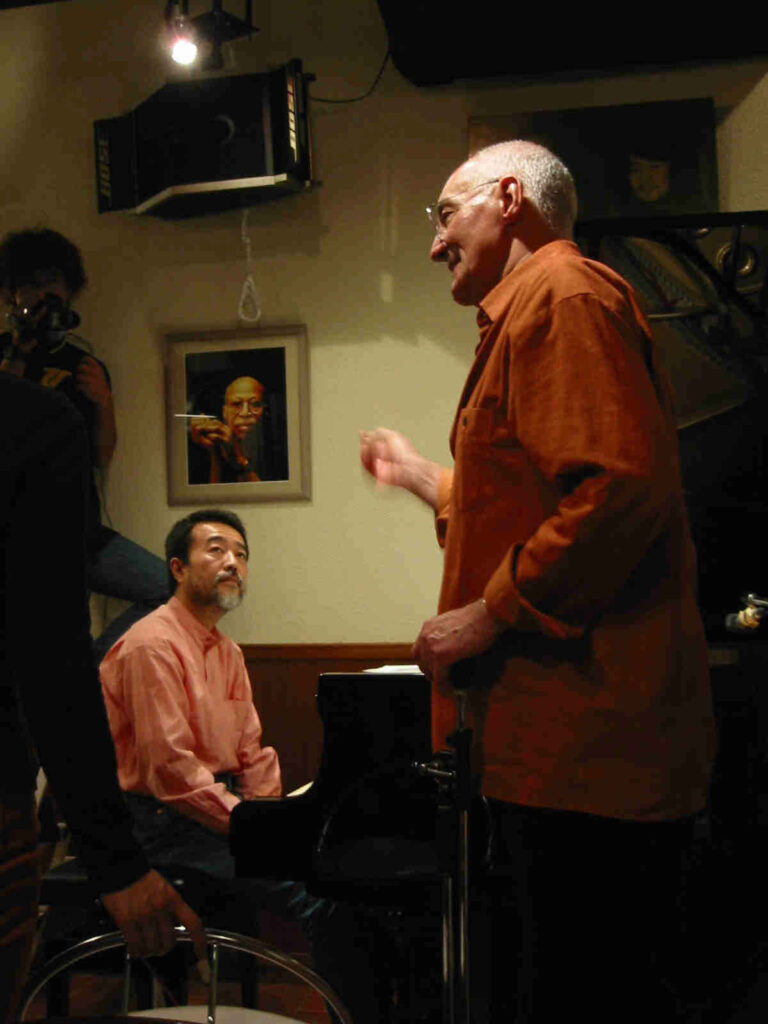

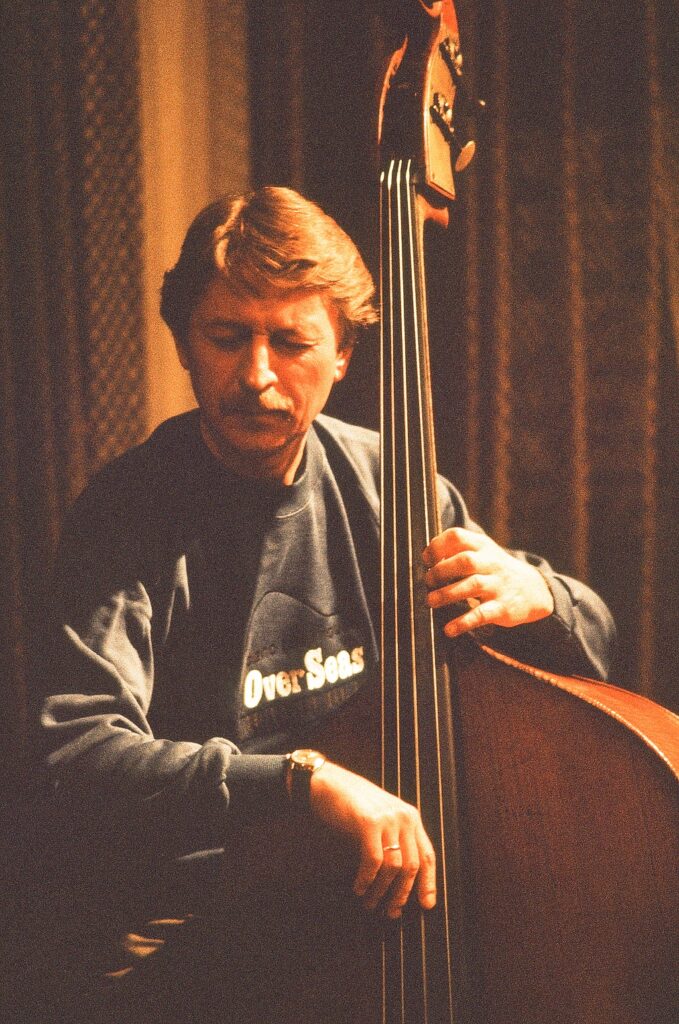

この二人の巨匠に、OverSeasのピアノで何度となく演奏してもらったことは寺井尚之の大きな財産だ。自分が毎日弾いているピアノだからこそ、彼らが弾くとわかることがたくさんある。その中で、私が今でもよく覚えているのは、この2人が演奏した直後の数日間は、ピアノの響きが格段に豊かになることだ。まるで、ピアノ自身が、名手に弾いてもらった幸福感を、なんとかもう一度味わおうとしているようで、いじらしい気持ちになる。

もっと科学的な調律師の川端さんと寺井の考察によると、二人ともタッチが究極に研ぎ澄まされており、鍵盤上で一番良くサウンドするツボに指をヒットさせている。加えて、88鍵をフルに使う為、ピアノの弦を叩くフェルトの全ての溝がクリアになっているために起こる現象らしい。この二人以外にも、多くの名ピアニストがOverSeasのピアノで演奏してくださったが、これほど響きが良くなる現象は、他に記憶がない。

フラナガンは学校で教えることを大の苦手としたが、ハナさんは、NY市立大学クイーンズ校で教育者として後進を指導し、その成果は現在も高い評価を受けている。なのに、寺井がピアノを教えてくださいと頼むと、「もう私が君に教えることはない。」と言って、レッスンはしてくれなかった。その代わり、音楽家としての矜持、人間の尊厳をもって人生に立ち向かう姿勢というものを、身をもって示してくれた恩人だ。

「まず、自分の楽器で練習することを好きになりなさい。そして、音楽の隅々まで注意を払いなさい。」サー・ローランド・ハナ